軍都

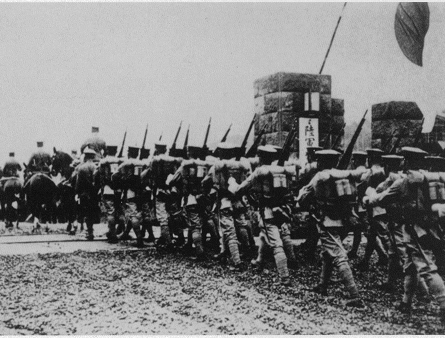

相模原市の歴史と切り離せないのが軍都計画です。 相模原一帯は東京からほど近く、地価が安く平坦で開発も容易であったため、1930年代後半から陸軍の諸施設が続々と建設されました。 これらの諸施設は敗戦後は米軍基地へと変わっていきましたが、市民の返還運動が実を結び、一部の基地は返還され、学校や公園などに生まれ変わり、当時実施された区画整理事業とともに、現在の相模原市の都市基盤となっています。

1 陸軍士官学校の移転

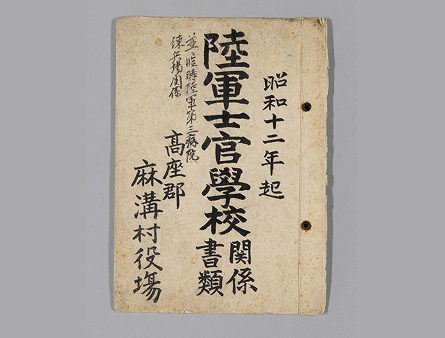

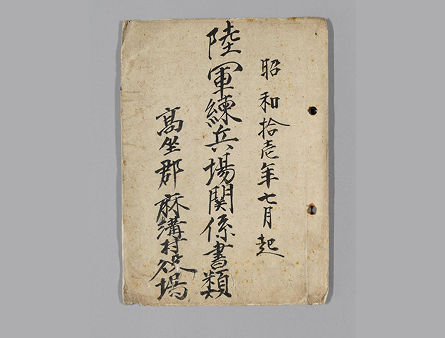

昭和11年(1936)6月に陸軍士官学校の移転に伴う用地買収の話が持ち上がり、10月に起工式が行われ、翌12年(1937)9月末に移転が完了します。 この士官学校を皮切りに、さまざまな施設が相模原に建設されていきます。 歴史的公文書である「陸軍練兵場関係書類」には、練兵場(演習場)の用地買収について、麻溝村と陸軍とのやりとりが綴られています。 「陸軍士官学校関係書類」には、昭和12年9月に陸軍士官学校が移転した際の出迎えに関係する書類等を中心に、射撃訓練や迫撃砲訓練などの際に演習場への村人の立ち入りを禁止する通知などが綴られ、当時の様子を見ることができます。

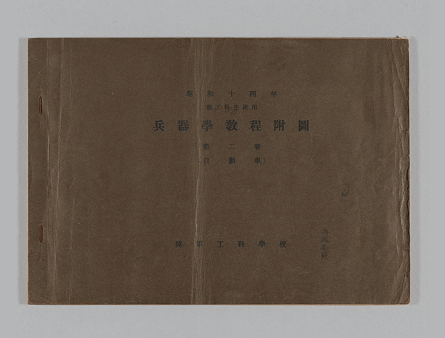

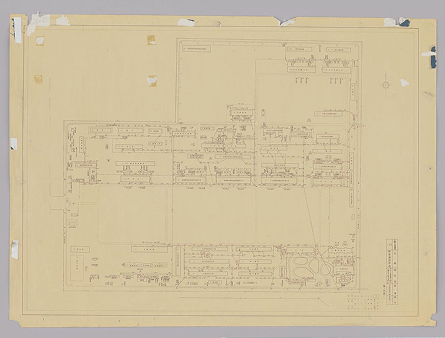

2 相模兵器製造所・陸軍工科学校の移転

昭和13年に入ると、3月に臨時東京第三陸軍病院が開院し、8月には相模兵器製造所(昭和15年6月に相模陸軍造兵廠に昇格)が開所し、8月29日には、陸軍工科学校(昭和15年7月に陸軍兵器学校に改称)が移転し、開校式を行っています。

3 諸施設の移転の完了

昭和14年に入ると、1月に陸軍電信第一連隊が上鶴間に移転。5月には陸軍通信学校が同じく上鶴間に移転し、転営式を行います。昭和15年3月には、原町田陸軍病院(後、相模原陸軍病院に改称)が開院、昭和17年10月に陸軍機甲整備学校が移転し、8施設の移転が完了します。

4 相模原町の誕生と都市基盤整備

陸軍士官学校、陸軍造兵廠相模兵器製造所の移転等を受けて、国・県においても該当地域の取り扱いの検討が進み、昭和12年10月には座間村を都市計画法の対象とし、座間村は12月に士官学校卒業式(天皇の行幸)に合わせ、町制を施行し、座間町が発足しています。 昭和13年から14年にかけて、上溝町・相原村・大野村・新磯村・麻溝村が都市計画法の適用を受け、相模陸軍造兵廠を中心とする区画整理事業が検討され、昭和15年12月に「相模原都市建設区画整理事業」として起工式が行われます。その1月前の11月25日、相模原の開田・開発事業や相模原上水道事業などを含む「相模川河水統制事業」の起工式が行われています。相模湖の完成は戦後にずれ込みますが、県営相模原水道による相模陸軍造兵廠への給水は昭和17年8月には開始されています。 昭和16年4月には横浜線が全線電化し、相模原駅が開業します。 こういったインフラの整備の中、町村合併についても、「相模原軍都建設連絡員会」という組織主体で検討が進み、相原村・大野村・大沢村・上溝町・田名村・麻溝村・新磯村・座間町の2町6村が合併し、相模原町が昭和16年4月29日に発足します。同年6月には、「県営相模原住宅」(星が丘住宅)の起工式が行われます。 このように、都市建設のための施策が次々打ち出されていきます。

5 敗戦と米軍の進駐

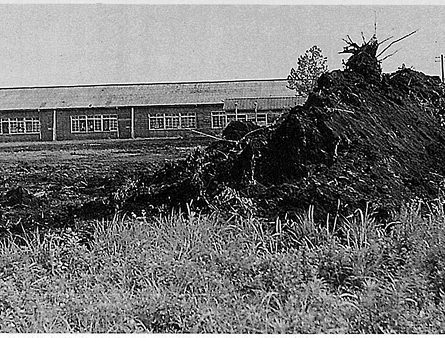

昭和20年(1945)8月の敗戦に伴い、市域にも米軍が進駐し、陸軍の諸施設は接収されました。 接収後、相模陸軍造兵廠は米陸軍相模総合補給廠、陸軍士官学校はキャンプ座間というように、かつての陸軍施設の多くは米軍基地へと変わっていきました。

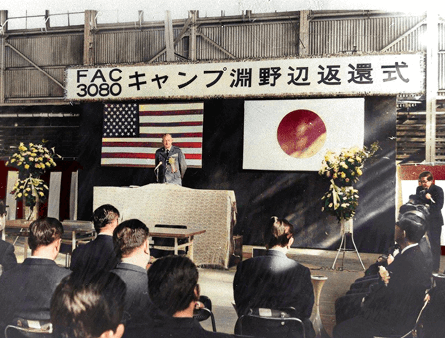

6 基地返還と公共施設の整備

昭和 42 年(1967)キャンプ淵野辺電波障害制限地区指定問題で、反対実行委員会が結成され、組織的な基地返還運動の発端となります。その後、昭和 44 年(1969)7月に座間小銃射撃場が全面返還され、さらに、国内における米軍基地の返還・集約・移転などが現実的になると、昭和 46 年(1971)6月 11 日に相模原市米軍基地返還促進市民協議会が結成され、7月 10 日に市民総決起集会を開催、市長を先頭にデモ行進し、市・市議会と市民が一体となって米軍基地の全面返還を求める運動が開始されました。 このような運動が積み重なり、昭和 49 年(1974)11 月にキャンプ淵野辺が、昭和 56 年(1981)4月には米軍医療センターの全面返還が実現しました。 返還された用地は、学校や公園などに生まれ変わり、急速な軍都化に対応するために実施された区画整理事業とともに、現在の相模原市の都市基盤となっています。